2005年11月26日

●北斎展 (後編)

休日明け早々に「北斎展」を再訪しました。今回は9:35入館、入り口付近は既に混雑していたので第一期「春朗期」はとばして第二期「宗理期」から観て回りました。スムーズに鑑賞できることにちょっと感動、前回の下見(?)が生きています。今回の展覧会の醍醐味は、北斎作品を年代を追って最初から最後まで鑑賞できるところにあると思います。壁沿いに観ていくとそのすごさが良く分かります。

絵師としてのスタートが遅い北斎は、第三期「葛飾北斎期」で既に50代にさしかかります。美人図として著名な「七夕図」、縁起物をユーモラスに描く「大黒に二股大根図」、奇妙でリアルな「蛸図」。方向を異にする3様の傑作が並ぶ様に、上手いなーと感嘆します。その横には当時の売れっ子浮世絵師の合筆による「七福神図」があります。北斎の当時の評判が絵を通して伝わり、一つのピークを迎えていることが分かります。ここで前半の展示室は終わり、ラウンジへと出ます。

後半の展示室の入り口には「冨嶽三十六景はこの中です」という注意書きがあります。売れっ子絵師から世界の北斎へ、飛躍の始まりです。第四期「戴斗期」は「伝神開手 北斎漫画」のパース技法指南図にニヤリとして通過し、第五期「為一期」は「諸国瀧廻り」の「和州吉野義経馬洗滝」で感情とボリュームを持つかのごとき水の表現に鮮烈な印象を受け、満を持して「冨嶽三十六景」へと至ります。制作年代は「諸国瀧廻り」の方が後なので、「冨嶽三十六景」をクライマックスに持ってくる演出意図もあるのでしょうか。ベロリン藍の色味と研ぎ澄まされた構図は、躍動感も荒々しさも全てを静寂の中に閉じ込めたような独特の美しさをもたらしています。人の目では追えない刹那の世界を、当時の人たちはどんな目で観たのでしょうか。

展示は続きます。「長大判花鳥図」の「游亀」で前足を広げて空(?)を泳ぐ亀に「ガメラ」の御先祖様を感じたり、同じく「桜に鷹」で睨みつけるような「ギョロリ目」と、どこかグロテスク感漂う漫画チックな表現への傾倒を感じたり。そして第六期「画狂老人卍期」へ。超高速シャッターの極みのような「柳に烏図」は実に82歳の時の作品です。ここらへんまで来ると「北斎」というのは画にとり憑かれた妖怪に思えてきます。「桜に鷲図」ではギョロリ目とグロテスクな美しさが一層洗練され、北斎における老化とは視点の変化に現われるのかと思い至ります。最後は美しい「扇面散図」、空へと龍が昇る「富士越龍図」、晩年の大作「弘法大師修法図」で締めです。天へ還る龍に北斎をダブらせて、展示は綺麗に終わります。北斎自身はまだまだ描く気だったので、「続く」で終わった方が北斎らしかったかも知れません。最後に第一期「春朗期」を軽く観て鑑賞を終えました。2時間ちょっとのスーパースペクタクルでした。

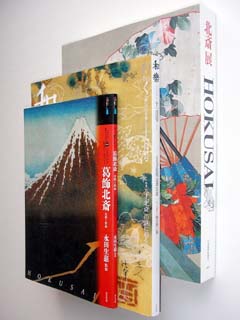

館内の売店で購入した書籍です。右から「北斎展」カタログ、「和楽」北斎特集号、「もっと知りたい 葛飾北斎 生涯と作品」。カタログは必携として、「和楽」は現代の視点に興味があったので、「もっと知りたい」は解説がわかり易いので購入しました。